Projektzeiterfassung bei Festpreis & Time & Material

von Alexander Huber

Wenn IT-Dienstleister über Projektabrechnung sprechen, fällt fast immer die Frage:

Festpreis oder Time & Material (T&M)? Beide Modelle haben ihre Berechtigung – und beide können scheitern, wenn die Grundlage fehlt: präzise Projektzeiterfassung.

In der täglichen Praxis erleben wir beides. Manche Kunden bestehen auf einem Festpreis, weil sie Planbarkeit brauchen. Andere setzen auf Time & Material, um flexibel zu bleiben. Doch unabhängig vom Modell gilt: Ohne saubere Zeitdaten lassen sich Projekte nicht steuern, Risiken nicht erkennen und Margen nicht sichern. Zeit ist die objektivste Währung, die ein Projekt hat.

Festpreis und Time & Material – was steckt dahinter?

Festpreis

Beim Festpreis verpflichtet sich der Dienstleister, ein definiertes Ergebnis zu einem vorher festgelegten Preis zu liefern. Für den Auftraggeber bedeutet das Planungssicherheit – der Preis steht, unabhängig davon, wie viel Aufwand später tatsächlich entsteht.

Für den Anbieter hingegen bedeutet es Risiko: Jede Schätzungenauigkeit, jeder Scope-Change und jede Verzögerung gehen zulasten seiner Marge. Der Schlüssel liegt daher in einer sauberen Spezifikation, klaren Abnahmebedingungen und gutem Change Management.

Festpreisprojekte sind sinnvoll, wenn der Leistungsumfang klar umrissen und die Rahmenbedingungen stabil sind wie z.B. bei Migrationen, Rollouts oder wiederkehrenden Standardleistungen. Doch sobald Komplexität und Unsicherheit steigen, wird das Modell fragil.

Time & Material

Das Time & Material Modell funktioniert umgekehrt: Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Aufwand, meist auf Stunden- oder Tagessatzbasis. Der Kunde trägt das Budgetrisiko, erhält dafür aber maximale Flexibilität. Anforderungen können sich verändern, Prioritäten lassen sich anpassen, neue Erkenntnisse sofort umsetzen.

Für IT-Dienstleister ist T&M vor allem dann attraktiv, wenn Projekte explorativen Charakter haben – etwa bei Innovation, Forschung oder agiler Softwareentwicklung. Gleichzeitig braucht T&M Vertrauen und Transparenz. Ohne nachvollziehbare Zeitaufzeichnungen droht Misstrauen: „Wie sind diese 120 Stunden zustande gekommen?“ – eine Frage, die jeder Projektleiter schon gehört hat.

Warum Zeiterfassung in beiden Modellen unverzichtbar ist

Rechtlich ist die Lage eindeutig: Der EuGH verlangt ein objektives, verlässliches und zugängliches System, mit dem Arbeitgeber die tägliche Arbeitszeit messen können; in Deutschland hat das BAG 2022 bestätigt, dass die gesamte Arbeitszeit aufzuzeichnen ist. Das BMAS betont diese Pflicht ausdrücklich in seinen FAQ. Zeiterfassung gehört daher nicht nur zum gute Projekthandwerk, sondern ist Pflicht (WEKA). Siehe dazu auch diese die rechtliche Lage zur Arbeitszeiterfassung in Österreich.

💡 Zeitdaten sind doppelt wertvoll: Sie erfüllen gesetzliche Pflichten und schaffen die Grundlage für belastbare Projektsteuerung.

Wirtschaftliche Sicht

- Beim Festpreis schützen genaue Ist-Zeiten die Marge. Nur wer weiß, wie viel Aufwand wirklich entstanden ist, erkennt, ob die Kalkulation trägt und wo Nachforderungen gerechtfertigt sind.

- Beim T&M-Modell bilden Zeitdaten die Rechnungsgrundlage. Ohne präzise Erfassung fehlt die Legitimation gegenüber dem Kunden und das Vertrauen leidet.

Steuerung und Lernen

Zeiterfassung ist außerdem ein Lerninstrument. Historische Zeitdaten zeigen, wie realistisch Schätzungen waren, welche Tätigkeiten überproportional Aufwand erzeugen und wie sich Produktivität im Projektverlauf entwickelt. Sie sind die Basis für Reference-Class-Forecasting – ein Konzept, das Prognosen auf empirische Erfahrungswerte stützt und damit Schätzfehler reduziert (Controllingportal).

Forschungslage: Was Studien zu den Erfolgsquoten zeigen

Eine norwegische Studie mit 35 öffentlichen Softwareprojekten berichtet eine deutliche Differenz: 83 % der T&M‑Projekte wurden als erfolgreich bewertet, aber nur 38 % der Festpreis‑Projekte (Kriterien u. a. Nutzenrealisierung, Budget/Termintreue, Qualität). Die Autoren verknüpfen das mit häufigeren Lieferungen und aktivem Nutzenmanagement. (jsoftware.us)

Breiter angelegte Forschung (zwei Studien u. a. mit norwegischen Projekten sowie einem internationalen Outsourcing‑Datensatz) zeigt indirekte und direkte Zusammenhänge zwischen Vertragstyp und Outcome - mit einem höheren Ausfallrisiko bei Festpreis im Vergleich zu T&M. (ResearchGate)

Unabhängig vom Vertragstyp ist das systemische Risiko in IT‑Vorhaben groß: Die McKinsey/Oxford‑Analyse von >5.000 IT‑Projekten fand im Mittel +45 % Kosten, +7 % Zeit und −56 % Nutzen (McKinsey & Company). Ergänzend zeigt eine HBR‑Auswertung von 1.471 Projekten einen „fat tail”: jedes sechste Projekt wird zum Black Swan (~+200 % Kosten, ~+70 % Zeit). In solchen Verteilungen sind frühe, harte Ist‑Daten (Zeit + Artefakte) der Schlüssel, um Ausreißer rechtzeitig zu erkennen. (Harvard Business Review+1)

Einordnung: Es gibt keine universelle Wahrheit „T&M schlägt Festpreis”. Aber die Evidenz deutet darauf, dass unter Unsicherheit und agilem Vorgehen T&M oder hybride Modelle häufiger zu besseren Ergebnissen führen, sofern Transparenz über Zeiten und Outcomes hergestellt wird. (ResearchGate)

🔍 Erkenntnis: Kein Modell ist per se überlegen. Unter Unsicherheit und agilem Vorgehen sind flexible oder hybride Modelle meist erfolgreicher. Entscheidend ist die Transparenz über Zeit, Aufwand und Ergebnisse.

Aus unserer Erfahrung: Vor- und Nachteile beider Modelle

Festpreis

Vorteile:

- Hohe Budgetsicherheit für den Kunden

- Klare Abnahme- und Vertragslogik

- Einfacher Einkauf und Kostenplanung

Nachteile:

- Erhebliches Risiko für den Anbieter bei Fehleinschätzungen

- Änderungs- und Schätzrisiken treffen die Marge

- Anreiz zur Minimierung des Scopes statt zur Maximierung des Werts

- Erneute Verhandlungen nötig, wenn Anforderungen sich ändern

In der Praxis funktioniert Festpreis erfahrungsgemäß gut bei stabilen Anforderungen – etwa bei Standardmigrationen oder klar definierten Softwaremodulen. Dort lassen sich Aufwand und Risiken kalkulierbar einschätzen. Doch sobald Komplexität oder Unklarheit ins Spiel kommen, kann der Festpreis zu einem gefährlichen Wagnis werden.

Time & Material

Vorteile:

- Hohe Flexibilität und Agilität

- Anpassung an sich ändernde Anforderungen möglich

- Kontinuierliche Priorisierung nach Wertbeitrag

- Passt ideal zu iterativen Methoden (Scrum, Kanban, DevOps)

Nachteile:

- Budgetrisiko liegt beim Auftraggeber

- Potenzielle Fehlanreize („Zeit statt Ergebnis“)

- Erfordert aktive Steuerung und Vertrauen

T&M funktioniert am besten, wenn Kunde und Anbieter partnerschaftlich zusammenarbeiten und das Projekt in kurzen Feedback-Zyklen liefern. Das Budget wird dabei nicht als fixe Zahl, sondern als Korridor verstanden z.B. in Form von „Capped T&M“, also einer Obergrenze mit Transparenz und regelmäßigen Reviews.

Warum hybride Modelle für uns am besten funktionieren

Viele erfolgreiche Organisationen kombinieren Elemente beider Welten. Ein Beispiel ist das Konzept der Fixed-Price-Sprints:

Ein Sprint (z. B. zwei Wochen) wird zu einem festen Preis angeboten, während der Gesamt-Scope flexibel bleibt. Dadurch entsteht eine Balance zwischen Planbarkeit und Anpassungsfähigkeit.

Alternativ bietet sich Capped Time & Material an – ein Time-&-Material-Vertrag mit Kostenobergrenze. So behalten Kunden Budgetkontrolle, während Teams flexibel arbeiten können.

Auch Payment-by-Results gewinnt an Bedeutung: Vergütung erfolgt auf Basis messbarer Outcomes (z. B. erreichte User-Adoption oder Performance-Verbesserung), nicht nur auf Stundenbasis.

💡 Hybride Modelle wie „Capped T&M“ oder „Fixed-Price-Sprints“ verbinden das Beste aus beiden Welten – Planbarkeit und Flexibilität. Bei Time Cockpit verwenden wir üblicherweise das “Capped T&M” Modell. Der Kunde weiß wieviel ihn der Auftrag kostet, muss sich aber nicht durch eine Spezifikation auf Punkt und Bestrich auf den Funktionsumfang festlegen. Das liefert Spielraum für neue Ideen und hält das Risiko Auftraggeber und -nehmer im Rahmen. Kommunikation ist aus unser Schlüssel: Ändert der Auftraggeber den Scope, sodass die Gefahr besteht die Obergrenze zu überschreiten muss frühzeitig kommuniziert werden.

Aspekte aus der Praxis

Zeiterfassung schützt Marge und Vertrauen.

Selbst bei Festpreisprojekten sind genaue Ist-Zeiten die Grundlage für Nachträge und Lerneffekte. Nur wer weiß, wo die Zeit bleibt, kann seine Kalkulation verbessern.„Capped T&M“ ist kein Risiko, sondern ein Puffer.

Viele Unternehmen nutzen dieses Modell erfolgreich als Balance zwischen Kostensicherheit und Agilität.

So können Auftraggeber innerhalb des Budgets steuern, ohne Änderungen zu blockieren.Zeitdaten sind strategisches Wissen.

Über die Jahre entsteht eine wertvolle Datenbasis. Sie zeigt, wie Teams tatsächlich arbeiten, welche Tätigkeiten wiederkehrend sind und welche Kundensegmente profitabler laufen. Diese Daten verbessern nicht nur Projektsteuerung, sondern auch Angebotskalkulation und Forecasts.

Auswahl des passenden Modells

Wenn der Scope stabil ist

- Beispiel: ERP-Upgrade, klar definierter Rollout, gesetzlich geregelte Anpassung

- Empfehlung: Festpreis, aber mit verpflichtender Zeiterfassung, Plan-/Ist-Vergleich und transparenter Change Management.

Wenn Unsicherheit oder Innovation dominieren

- Beispiel: neue Produktentwicklung, Proof-of-Concept, Softwaremodernisierung

- Empfehlung: Time & Material oder hybrides Modell – etwa Fixed-Price-Sprints oder Capped T&M.

Wichtig: enges Controlling, regelmäßige Reviews und offene Kommunikation.

Zeiterfassung als Enabler für beide Modelle

Unabhängig vom Vertragstyp ist Zeiterfassung die Basis für Steuerung, Lernen und Compliance.

In der Praxis bedeutet das:

- Eindeutige Projektstruktur: Klare Hierarchie aus Kunde → Projekt → Arbeitspaket.

- Automatisierte Erfassungshilfen: Integration mit Kalender, Ticketsystem oder IDE, um Aufwand zu minimieren.

- Kennzahlen: Burn-Rate, Flow-Effizienz, Plan/Ist-Abweichung, Billable-Ratio.

- Regelmäßige Reviews: Zeitdaten nicht nur erfassen, sondern aktiv analysieren.

Ein professionelles Tool wie Time Cockpit erlaubt nicht nur das Erfassen, sondern auch das Interpretieren dieser Daten: Wer arbeitet woran, wie entwickelt sich die Velocity, wo entstehen systematisch Engpässe? So wird Zeiterfassung vom administrativen Muss zum strategischen Steuerungsinstrument.

Lessons Learned – Best Practices aus Projekten

- Design der Zeiterfassung: Erfasse Aufwand granular genug, um ihn bewerten zu können, aber nicht so fein, dass Mitarbeitende überfordert sind.

- Transparenz als Kultur: Zeitdaten sind kein Kontrollinstrument, sondern ein Werkzeug für gemeinsame Entscheidungen.

- Automatisierung: Schnittstellen zu Jira, Azure DevOps, Outlook oder ERP vermeiden Doppelerfassung.

- Reflexion: Regelmäßige Auswertung von Plan-/Ist-Abweichungen erhöht Schätzgenauigkeit langfristig.

- Compliance im Blick: Erfülle rechtliche Vorgaben und nutze sie als Chance, Professionalität zu zeigen.

- Iteratives Vorgehen: Auch Zeiterfassung lässt sich agil verbessern – Feedback der Teams einholen, Prozesse anpassen. Eine anpassbare Software ist hier der Schlüssel. Es muss nicht immer gleich ein neues Werkzeug eingeführt werden, wenn sich die Anforderungen ändern.

Fazit

Festpreis oder Time & Material ist keine reine Vertragsfrage, sondern eine strategische Entscheidung über Risiko, Steuerung und Vertrauen.

Festpreis schafft Planungssicherheit, T&M ermöglicht Flexibilität, doch beide funktionieren nur mit verlässlicher Zeiterfassung.

Die Forschung zeigt: Projekte mit flexiblen Vertragsformen sind häufiger erfolgreich, weil sie auf Veränderung reagieren können. Doch ohne saubere Zeitdaten bleiben sie genauso blind wie jedes schlecht gesteuerte Festpreisprojekt.

Am Ende gilt: Zeiterfassung ist das gemeinsame Fundament.

Sie schützt Margen, schafft Vertrauen, liefert Fakten für bessere Entscheidungen – und macht sichtbar, was sonst im Projektalltag unsichtbar bleibt.

📈 Zusammengefasst:

- Zeiterfassung = Compliance + Steuerung + Lernen

- Festpreis = Sicherheit, aber Risiko bei Schätzfehlern

- T&M = Flexibilität, aber Bedarf an Transparenz

- Hybride Modelle = beste Balance

- Erfolg = Daten, nicht Bauchgefühl

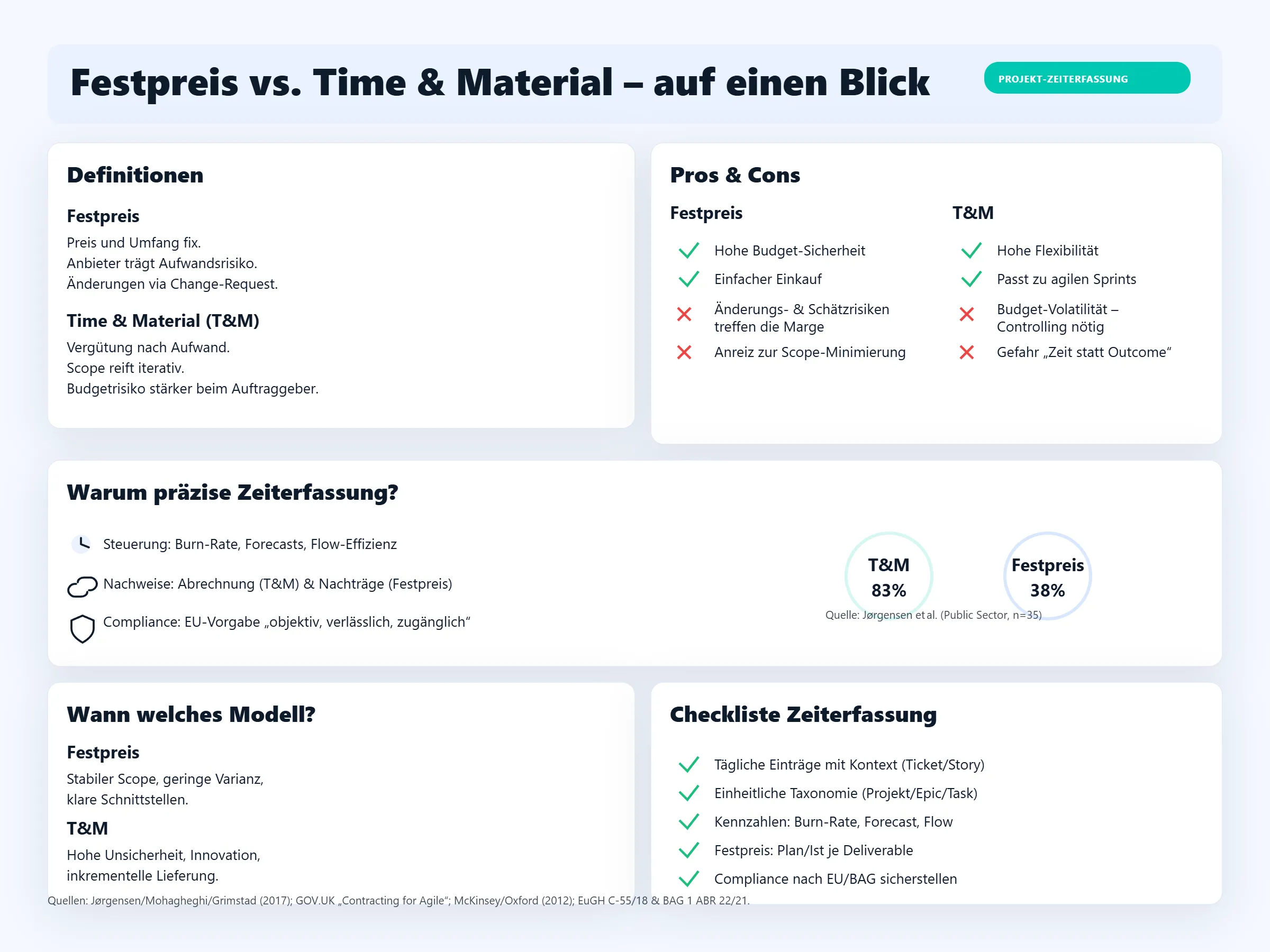

Infografik

”

”